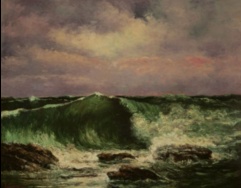

La vita, le vicende di Gustave Courbet, autore delle celebri Marine

Libero, come la brezza del mare

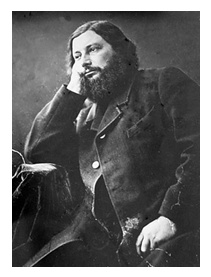

Jean Désiré Gustave Courbet nasce da una prospera famiglia di agricoltori, in Francia a Ornans il 10 giugno 1819, una cittadina presso le montagne del Giura, vicino la Svizzera. Già nei primi periodi della sua fanciullezza il suo estro geniale viene fuori con una personalità irrequieta e vivace che lo rendono uno scolaro piuttosto difficile da gestire. A riuscirci sarà uno dei suoi insegnanti che lo inizierà all’arte del disegno vero. Nel 1837 assecondando mal volentieri le pressioni della famiglia, si iscrive alla facoltà di legge presso il Collège Royal di Besançon, continuando però ad alimentare il fuoco della sua arte seguendo delle lezioni del pittore Flajoulot presso l’accademia locale. Ben presto però il suo senso di inadeguatezza nei confronti dell’ambiente universitario, dopo soli due anni, nel 1839, lo porta ad abbandonare gli studi per trasferirsi a Parigi, dove trova lavoro presso lo studio di Steuben e Hesse. Anche questo luogo diviene però una gabbia per la sua creatività, e decide di liberarsi da qualsiasi tipo di costrizione alla sua arte e comincia un lungo percorso di formazione da autodidatta studiando i quadri di autori spagnoli, francesi e fiamminghi, eseguendo copie nei musei cittadini.

Tentando di farsi conoscere dal pubblico parigino, partecipa al “salon” un'esposizione periodica di pittura e scultura, che si svolse  al Louvre di Parigi, con cadenza biennale fino al 1863 ed annuale in seguito (decreto imperiale del 13 novembre 1863), dal XVII al XIX secolo. Purtroppo l’ostruzionismo retrogrado della commissione giudicante gli permette l’esposizione di pochi dipinti, sebbene due di questi vengano acquistati da un commerciante. Intanto nel 1848 dopo l’abdicazione del re Luigi Filippo con l’instaurarsi della repubblica viene ricostituito il consiglio di valutazione del salon, che stavolta consente l’esposizione di ben dieci dipinti che riscuotono un ragguardevole successo. L’anno successivo nonostante un nuovo cambio del consiglio di valutazione, vengono accettate altre sette sue opere, compreso “dopo pranzo ad Ornans” che vince una medaglia d’oro ed è acquistato dal governo per il museo di Lille. Tale onorificenza gli garantisce inoltre la possibilità di poter esporre i suoi quadri senza che questi debbano passare attraverso la valutazione del consiglio.

al Louvre di Parigi, con cadenza biennale fino al 1863 ed annuale in seguito (decreto imperiale del 13 novembre 1863), dal XVII al XIX secolo. Purtroppo l’ostruzionismo retrogrado della commissione giudicante gli permette l’esposizione di pochi dipinti, sebbene due di questi vengano acquistati da un commerciante. Intanto nel 1848 dopo l’abdicazione del re Luigi Filippo con l’instaurarsi della repubblica viene ricostituito il consiglio di valutazione del salon, che stavolta consente l’esposizione di ben dieci dipinti che riscuotono un ragguardevole successo. L’anno successivo nonostante un nuovo cambio del consiglio di valutazione, vengono accettate altre sette sue opere, compreso “dopo pranzo ad Ornans” che vince una medaglia d’oro ed è acquistato dal governo per il museo di Lille. Tale onorificenza gli garantisce inoltre la possibilità di poter esporre i suoi quadri senza che questi debbano passare attraverso la valutazione del consiglio.

Espone così uno dei suoi quadri più celebri “sepoltura ad Ornans”, il quale riceve purtroppo amare critiche e diviene addirittura oggetto di scherno e ludibrio da parte dei vignettisti parigini. Nonostante l’accoglienza di questo dipinto non sia delle migliori, esso è quello che potrebbe essere definito il manifesto del realismo, rappresentando la perfetta adesione del pittore alla descrizione della vita delle classi più povere, tema assai caro a questo movimento.

Proprio perché Courbet ritiene che il realismo non abbia a che fare con la perfezione del tratto e delle forme, ma che debba ritrarre la durezza della vita. L’esposizione di quest’opera risulta essere un guanto di sfida nei confronti del concetto di arte accademico tipico della sua epoca, attirando su di sé la critica di aver deliberatamente adottato una sorta di "culto della bruttezza". Con l’avvento del secondo impero, nel 1855 viene invitato a realizzare un dipinto per l'Exposition Universelle di Parigi, previa presentazione di uno schizzo mirato a dare il consenso a realizzare l’opera. Courbet ritenendo compromessa la sua libertà di artista, rifiutò indignato e organizzò una sua mostra personale intitolata "Realismo", proprio vicino al padiglione dove si teneva l'Exposition Universelle. La mostra è purtroppo un insuccesso, che spinge perciò il pittore a cercare nuovi luoghi in cui le sue opere siano più apprezzate. Negli anni fra il 1956 e il 1959 si trova in Belgio e in Germania, dove gli viene resa la gloria meritata, e vive un periodo molto fecondo artisticamente esponendo a Londra, Anversa, Bruxelles, Amsterdam e a L'Aia.

Riesce ad ottenere nei successivi dieci anni una lunga serie di lodi, accompagnate inevitabilmente da un certo numero di critiche. In particolare la sua opera “ ritorno alla conferenza” suscita grande scandalo per la rappresentazione di un gruppo di clericali ubriachi. Nel 1870 l’impero viene soppiantato da un governo repubblicano che avrà vita brevissima : la comune. Durante questo periodo Courbet , sempre schieratosi a favore della difesa della libertà, ricopre anche un ruolo da consigliere che purtroppo gli costerà caro quando nel 1871 , la comune viene repressa nel sangue. Essendo giudicato traditore della patria, poiché aveva fatto parte del gruppo di ribelli, viene obbligato a pagare una multa di 500 franchi, e condannato a sei mesi di prigione.

Riesce ad ottenere nei successivi dieci anni una lunga serie di lodi, accompagnate inevitabilmente da un certo numero di critiche. In particolare la sua opera “ ritorno alla conferenza” suscita grande scandalo per la rappresentazione di un gruppo di clericali ubriachi. Nel 1870 l’impero viene soppiantato da un governo repubblicano che avrà vita brevissima : la comune. Durante questo periodo Courbet , sempre schieratosi a favore della difesa della libertà, ricopre anche un ruolo da consigliere che purtroppo gli costerà caro quando nel 1871 , la comune viene repressa nel sangue. Essendo giudicato traditore della patria, poiché aveva fatto parte del gruppo di ribelli, viene obbligato a pagare una multa di 500 franchi, e condannato a sei mesi di prigione.

La vera pena viene però pronunciata più tardi, quando viene incriminato per la distruzione della colonna Vendôme, considerata dalla Comune "un monumento di barbarie, un simbolo di forza bruta e di falsa gloria, una affermazione di militarismo, una negazione del diritto internazionale, un insulto permanente dei vincitori ai vinti, un attentato continuo ad uno dei tre grandi principi della Repubblica: la fratellanza!".

P er evitare la condanna, che prevedeva il pagamento da parte del pittore delle spese di ricostruzione, egli fugge in Svizzera a La Tour-de-Peitz. Nonostante la fuga, gli viene comminata una sanzione di 323.000 franchi e molte sue opere vengono confiscate. Ormai solo e povero, alla fine dello stesso anno, il 31 dicembre muore, lasciando al mondo un’eredità fatta di opere nuove e rivoluzionarie, che indagano e interpretano il mondo contadino e borghese, il nudo femminile e la natura, e che incarnano ideali morali di libertà e giustizia. Celebri rimarranno le sue parole : “Ho cinquant'anni ed ho sempre vissuto libero; lasciatemi finire libero la mia vita; quando sarò morto voglio che questo si dica di me: Non ha fatto parte di alcuna scuola, di alcuna chiesa, di alcuna istituzione, di alcuna accademia e men che meno di alcun sistema: l'unica cosa a cui è appartenuto è stata la libertà".

er evitare la condanna, che prevedeva il pagamento da parte del pittore delle spese di ricostruzione, egli fugge in Svizzera a La Tour-de-Peitz. Nonostante la fuga, gli viene comminata una sanzione di 323.000 franchi e molte sue opere vengono confiscate. Ormai solo e povero, alla fine dello stesso anno, il 31 dicembre muore, lasciando al mondo un’eredità fatta di opere nuove e rivoluzionarie, che indagano e interpretano il mondo contadino e borghese, il nudo femminile e la natura, e che incarnano ideali morali di libertà e giustizia. Celebri rimarranno le sue parole : “Ho cinquant'anni ed ho sempre vissuto libero; lasciatemi finire libero la mia vita; quando sarò morto voglio che questo si dica di me: Non ha fatto parte di alcuna scuola, di alcuna chiesa, di alcuna istituzione, di alcuna accademia e men che meno di alcun sistema: l'unica cosa a cui è appartenuto è stata la libertà".

- Torna al sommario degli Eventi -