La breve vita di Leonardo Vinci,

tra i massimi esponenti del

settecento musicale napoletano

La melodia, prima di tutto

Le vicende biografiche

Leonardo Vinci, di origine calabrese (Strongoli, 1690), morto a Napoli all’età di soli 40 anni (27 maggio 1730), è stato uno dei massimi esponenti della scuola operistica napoletana.

Studiò con Gaetano Greco presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, dove era entrato all’età di 18 anni.

Nel 1729 fu nominato maestro di cappella presso Paolo di Sangro, principe di Sansevero, ed ebbe modo di dar lezioni al nipote di costui, Raimondo. Compose sia opere in dialetto napoletano (Lo cecato fauzo, Le ddoje lettere, Li zite ‘n galera, La mogliera fedel) segnando l’affermazione nel panorama napoletanodell’opera buffa; sia opere serie, quali Publio Cornelio Scipione, il Farnace, su libretto di Antonio Maria Lucchini rappresentata con straordinario successo, in cui cantarono Domenico Gizzi, virtuoso della Real Cappella di Napoli e Carlo Broschi, detto Farinelli; l’Ifigenia in Tauride; la Didone abbandonata. su libretto di Metastasio, interpretata dai castrati Domenico Gizzi, Farfallino e Antonio Barbieri. Nel 1728, dopo la morte di Gaetano Greco, ottenne il posto di maestro di cappella presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo ove ebbe, tra i suoi allievi, Pergolesi.

Fu uno dei maggiori rappresentanti del teatro operistico del suo tempo, colui che autorevoli critici hanno definito “la risposta italiana ad Handel”. Di lui Pietro Metastasio dirà: “L' unico ad aver capito il senso intimo dei miei versi»; di fatto, Leonardo Leo nella sua breve vita proprio sui versi del poeta e librettista romano concepì capolavori come Didone abbandonata e Artaserse.

L’ultima sua opera

Artaserse costituì la sua ultima opera, rappresentata nel 1730 a Roma, alla quale partecipò Gizzielli, altro famoso castrato napoletano. Nello stesso anno Vinci morì in circostanze non chiare. Qualcuno sostiene che fosse un amante del bel vivere; secondo altri, sarebbe deceduto a seguito di un avvelenamento. Fu sepolto a Napoli, nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, grazie all’interessamento della sorella del cardinal Ruffo che provvide a sostenere le spese del funerale, dato che il musicista era morto povero.

La produzione di Leonardo Vinci comprende, oltre ad opere buffe e serie, anche oratori, musica sacra, pasticci e composizioni strumentali.

La melodia, prima di tutto

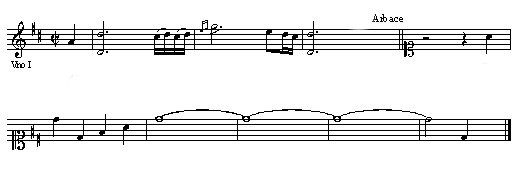

Tra le caratteristiche della musica di Leonardo Vinci va evidenziata la spiccata melodiosità - tratto tipico della scuola napoletana – così come anche la messa in risalto della vocalità, resa possibile dalla riduzione del contrappunto all’essenziale e dall’assenza di “obblighi strumentali che possano far concorrenza alla voce” (Robinson).

Florimo, musicologo di origine calabrese, considerava Vinci “il padre del teatro musicale, avendo egli fatto melodia sugli accordi degli strumenti e perfezionato il recitativo obbligato”. Burney, compositore inglese, nei suoi appunti di viaggio, scrisse che Leonardo aveva provocato una “considerable revolution” nel dramma musicale soprattutto grazie alla chiarezza con la quale le parole spiccavano sulle note dell’orchestra. In questo senso Vinci è stato sempre considerato il più “metastasiano” dei compositori e il suo stile musicale è una sorta di spartiacque tra il periodo dominato da Alessandro Scarlatti e quel nuovo linguaggio che il critico musicale Carli Ballola ha definito “pregalante e pergolesiano”. Per quanto riguarda la vocalità, infine, Vinci fu, come ha sottolineato Rodolfo Celletti nella sua “Storia del canto”, il sommo divulgatore dello stile cosiddetto “agitato” che segna, tra il 1730 e il 1740, uno dei vertici dell’espressività del tempo “con il suo fraseggio sincopato che alcuni studiosi amano definire sensitivo e con la sua scrittura spiccatamente virtuosistica”. Caratteristiche queste che già si notavano nelle sue opere in dialetto napoletano nelle quali, con abili sfumature, egli riuscì, come ha scritto Giovanna Ferrara, a nobilitare il gusto della musica popolare “con quella straordinaria e facilissima vena creativa che è uno dei suoi maggiori pregi”.