Mirabili affreschi in un impianto architettonico monumentale

La Villa di Poppea: esempio straordinario di villa rurale romana

Oplonti, ricco quartiere residenziale dell’antica Pompei?

Sul significato del nome Oplonti sono state formulate numerose ipotesi.

Alcuni studiosi ritengono che il nome derivi dal greco oplon, che significa “gomena”, con riferimento alla teoria che identifica Oplonti con il porto di Pompei; altri individuano l’origine del nome nel latino opulus, un albero usato per sostenere la vite; altri ancora collegano Oplonti al latino opulentia, per l’opulenza delle case rinvenute in questi luoghi.

Al di là delle varie ipotesi, l’unica certezza è che il nome Oplonti non compare nelle iscrizioni locali né sulle antiche mappe e l’esistenza di questi luoghi è attestata soltanto dalla “Tavola Peutingeriana”, una mappa di strade militari, risalente al III secolo d.C., della quale è conservato un rifacimento tardo medioevale nella Biblioteca Nazionale di Vienna. Tale mappa colloca Oplonti a tre miglia da Pompei, in una posizione che coincide con l’attuale Torre Annunziata.

In quest’area non sono state ritrovate tracce di negozi né di uffici pubblici: ciò avvalora l’ipotesi che Oplonti fosse un quartiere residenziale di Pompei, dove si rifugiavano gli abitanti più facoltosi per sfuggire alla vita caotica della città.

Le prime scoperte archeologiche nella zona risalgono alla fine del sedicesimo secolo, durante gli scavi eseguiti per trasportare l'acqua del fiume Sarno a tre mulini, ma è durante l’età borbonica che si registrano i primi ritrovamenti significativi, quando furono riportati alla luce e trasferiti nei musei, secondo il metodo dell’epoca, numerosi dipinti e preziose suppellettili.

Gli scavi ripresero nel 1964, questa volta secondo la metodica moderna, che consiste nel lasciare i reperti in loco, e confermarono che anche Oplonti fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei ed Ercolano il 24 agosto del 79 d.C.; la zonafu interessata sia da una pioggia di ceneri e lapilli, come Pompei, che da colate di fango, come accadde per Ercolano.

La Villa di Poppea - Storia

In questi luoghi è stata rinvenuta la cosiddetta Villa di Poppea, che rappresenta l’esempio più grandioso di villa suburbana dell’intera area vesuviana per la maestosità della struttura e l’opulenza delle decorazioni.

Le ville suburbane costituivano una tipologia particolare di abitazione privata, poiché si configuravano sia come luogo di residenza che di produzione agricola. Erano in genere suddivise in tre parti: una parte riservata al proprietario della casa, un’altra al fattore e una terza alle attività produttive.

La Villa di Poppea non è l’unica villa rurale che sorgeva nell’area di Oplonti. Accanto ad essa,  infatti, è stata scoperta una seconda villa, appartenente a un Crasso, probabilmente un viticoltore, come attestano le numerose anfore ivi ritrovate, recanti tracce di vino.

infatti, è stata scoperta una seconda villa, appartenente a un Crasso, probabilmente un viticoltore, come attestano le numerose anfore ivi ritrovate, recanti tracce di vino.

Sebbene non sia possibile stabilire con certezza l’identità del proprietario, l’ipotesi più accreditata è che la villa, al momento dell’eruzione, appartenesse a Poppea, seconda moglie di Nerone, da lui uccisa durante una delle sue violente crisi. Alcuni indizi sembrano infatti suffragare questa teoria: la presenza della gens Poppea in questi luoghi è accertata da numerose testimonianze, mentre nella villa, su un’anfora, è stata trovata l’iscrizione “Secundo Poppaeae”, che significa “per lo schiavo – o liberto – di Poppea”; la magnificenza della villa, inoltre, dimostra l’indubbia ricchezza del proprietario.

Al momento dell’eruzione la villa era disabitata: ne è prova la mancanza, al suo interno, di tracce di vita domestica interrotta e di vittime. E’ evidente, invece, la presenza di lavori di ristrutturazione in corso, testimoniati dalla grande quantità di materiale edile ritrovato nella villa. All’epoca, Pompei e l’area circostante erano interessate da lavori di ricostruzione per riparare i danni provocati dal terribile terremoto che aveva colpito la Campania nel 62 d.C.; lavori che nella villa erano stati probabilmente sospesi in seguito alla morte improvvisa di Poppea.

La struttura delle mura ci permette di datare la villa attorno al I sec. a.C.

La parte più antica della villa è infatti realizzata in opus incertum, una tecnica edilizia romana che si diffuse a partire dal I sec. a.C., sostituendo l’opus quadratum del secolo precedente. Quest’ultimo impiegava blocchi quadrati di tufo e travertino, mentre l’opus incertum utilizzava piccoli blocchi irregolari, tenuti insieme con una mistura di calce e pozzolana.

Un’altra parte della villa è costruita in opus reticolatum, tecnica caratterizzata dalla disposizione dei blocchi a nido d’ape e adoperata soprattutto nel I sec. d.C.: ciò indica che la costruzione originaria fu successivamente modificata e ampliata.

Un’altra parte della villa è costruita in opus reticolatum, tecnica caratterizzata dalla disposizione dei blocchi a nido d’ape e adoperata soprattutto nel I sec. d.C.: ciò indica che la costruzione originaria fu successivamente modificata e ampliata.

Anche le pitture parietali ci offrono informazioni utili sulla data di costruzione e sono, per ricchezza ed estensione, uno degli elementi più significativi della villa. Manca il primo stile, utilizzato fino agli inizi del I sec. a.C., contraddistinto dalla riproduzione di un effetto marmoreo sui blocchi squadrati, in cui è ripartita la parete, e da alti zoccoli. Sono invece presenti i due stili successivi, entrambi utilizzati fino al terremoto del 62 d.C.: il secondo stile, caratterizzato da giochi prospettici che creano una dilatazione degli spazi, con la raffigurazione di paesaggi e illustrazioni a soggetto mitologico o religioso dietro colonne dipinte; il terzo stile, in cui le dimensioni dei quadri figurati si riducono e vengono inseriti medaglioni, ghirlande e altri elementi decorativi.

Nella villa: tra effetti scenografici straordinari e opulenti affreschi

La villa di Oplonti può essere distinta in tre parti: la parte centrale, più antica, che si affaccia a nord e a sud; quella esposta a ovest, con le stanze più riccamente decorate e accessoriate, riservate probabilmente ai proprietari; infine, la parte a est, dove verosimilmente vivevano dipendenti e servitù, destinata alle attività produttive.

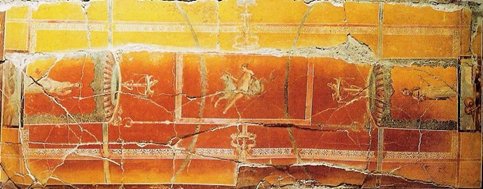

L’ingresso principale della villa è l’elegante atrio a sud, prospiciente il mare, dotato di un’ampia vasca centrale adibita alla raccolta dell’acqua piovana, l’impluvium. Ricchi affreschi, probabilmente volti a celebrare le imprese militari del primo proprietario, adornano i muri dell’ingresso: un imponente colonnato – l’atrio a sud, infatti, è sprovvisto di colonne reali – due portali, entrambi decorati con l’immagine della Vittoria alata, e medaglioni impreziositi da figure simboliche e religiose.

L’ingresso principale della villa è l’elegante atrio a sud, prospiciente il mare, dotato di un’ampia vasca centrale adibita alla raccolta dell’acqua piovana, l’impluvium. Ricchi affreschi, probabilmente volti a celebrare le imprese militari del primo proprietario, adornano i muri dell’ingresso: un imponente colonnato – l’atrio a sud, infatti, è sprovvisto di colonne reali – due portali, entrambi decorati con l’immagine della Vittoria alata, e medaglioni impreziositi da figure simboliche e religiose.

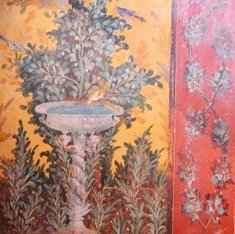

Ai lati dell’atrio si aprono due grandi sale, decorate con pregevoli affreschi: la stanza posta sul lato sinistro mostra elementi architettonici e stucchi, in un affascinante gioco di luci e ombre; mentre una suggestiva maschera tragica, tema ricorrente nelle pitture parietali della villa, scorci di paesaggi dietro colonne dipinte e raffinate “nature morte” costituiscono gli elementi decorativi della stanza a destra.

L’effetto scenografico e la magnificenza degli affreschi raggiungono la più alta espressione nel triclinium, i cui muri sono interamente decorati con pitture di straordinaria eleganza e mirabile fattura.

Su una parete è raffigurato un maestoso portale, sormontato da uno scudo d’oro e dall’effigie di una divinità protettrice; ai suoi lati, sontuose colonne dipinte, decorate con oro, gemme e tralci di vite stilizzati. Il resto della sala è interamente affrescato con elementi architettonici, ornamentali e “nature morte” realizzate con eccezionale realismo.

Dal triclinium si raggiunge l’ampio salone destinato ai ricevimenti. Qui l’imponente affresco del tempio di Apollo, eseguito con un sapiente uso delle tecniche prospettiche: al centro troneggia uno splendido tripode delfico; ai lati, maschere tragiche e pavoni variopinti.

La villa è anche provvista di una zona termale, composta da un frigidarium per i bagni freddi, un tepidarium per i bagni tiepidi e un calidarium per quelli caldi. In quest’ultimo, preziosi affreschi costituiscono un primo, interessante esempio di terzo stile: scene di vita quotidiana e figure mitologiche, inserite in pannelli rettangolari, decorano le pareti e la volta. Il tema di Ercole nel Giardino delle Esperidi è ripetuto per tre volte: secondo il mito, Ercole si recò nel frutteto per rubare le mele d’oro dell’albero che Gea aveva donato a Era come regalo di nozze, custodito nel giardino dalle tre ninfe e dal terribile drago Ladone.

La villa è anche provvista di una zona termale, composta da un frigidarium per i bagni freddi, un tepidarium per i bagni tiepidi e un calidarium per quelli caldi. In quest’ultimo, preziosi affreschi costituiscono un primo, interessante esempio di terzo stile: scene di vita quotidiana e figure mitologiche, inserite in pannelli rettangolari, decorano le pareti e la volta. Il tema di Ercole nel Giardino delle Esperidi è ripetuto per tre volte: secondo il mito, Ercole si recò nel frutteto per rubare le mele d’oro dell’albero che Gea aveva donato a Era come regalo di nozze, custodito nel giardino dalle tre ninfe e dal terribile drago Ladone.

La parte orientale della villa, infine, dotata di un suo ingresso indipendente, era destinata alla servitù e alle attività produttive. Essa si sviluppava attorno al peristylium rustico, un ampio cortile fiancheggiato da lunghi portici, sul quale si affacciavano numerose stanze, destinate ai diversi usi e collegate sia al piano superiore che alle cantine poste al piano inferiore.