Dalla Mesopotamia alla Campania: le origini, le storie, i popoli del mediterraneo,

tutti racchiusi nel nettare di Bacco

Un bicchiere di vino, un sorso di storia

Fin dall’epoca della Magna Grecia, la Campania è stata sempre una terra ricca di buon vini: storicamente ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della viticoltura e dell’enologia nel mondo.

Il Vino è un prodotto complesso e semplice insieme, importante e alla portata di tutti; esso, raccontando la storia della gente e del mondo in cui vive, è parte essenziale nel recupero delle tradizioni culturali più preziose.

Aspetti storico-linguistici

L’etimologia della parola vino ci fa capire quanto è profondo il tempo dell’inizio della vinificazione. Per l’area linguistica semitica il termine nasce dalla base: ain; in accadico: inu; in ugaritico: jn; in babilonese: inu; in neobabilonese: (w) inu; in cananeo: jain; in ebraico: jajin; in armeno: gin; in arabo: wain.

In area linguistica occidentale, il lemma deriva da una radice indoeuropea weg: avvolgere, legare, riferita alle caratteristiche dei viticci e dei tralci di avvinghiarsi ai pali.

Il nome Bacco invece deriva dal lat. Baca: bacca o uva, iberico bacca: vino. Il nome del compagno di Bacco, Sileno, viene dal tracio Єιλαι: vino.

Storia della vite

Dalla storia delle parole si può dedurre il percorso che ha fatto la vite ed il vino. Infatti, se la civiltà dei Sumeri è precedente a quella degli Hittiti e le città Accad e Ugarit hanno nel loro lessico la parola vino, vuol dire che da quella regione è partita la prima coltivazione o la notizia della lavorazione dell’uva.

Una seconda informazione ce la fornisce la rappresentazione della pigiatura dell’uva di una tomba egizia di Tebe.

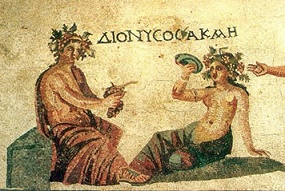

Dalla mezza luna fertile (Mesopotamia, Siria, Fenicia, Cananea, Egitto) la produzione del vino fu conosciuta in Grecia attraverso le colonie dell’Asia Minore. I greci gli trovarono un illustre protettore, Dioniso.

La leggenda sacra, raccolta a Somma, narra che San Gennaro, con i santi Mauro e Aniello, era prigioniero dei Turchi, liberò i compagni, prese una vite, avvolse un’isola dell’Asia Minore, la trascinò in Campania e la mise davanti al Vesuvio, a conferma dell’origine orientale delle piantagioni di viti.

I Greci la trovarono coltivata in Italia già nel VI a.C. dagli Enotri e chiamarono l’Italia Enotria.

Sugli effetti della bevanda Euripide scrive:….. in dono al misero offre, non meno che al beato, il gaudio del vino ove ogni dolore annègasi.

I Sumeri, gli Egiziani, i Fenici, i Greci lo offrivano agli dèi. È Dioniso, poi, che lo porta all’Olimpo.

I Sumeri, gli Egiziani, i Fenici, i Greci lo offrivano agli dèi. È Dioniso, poi, che lo porta all’Olimpo.

Gli Etruschi ed i Romani continuarono i culti a Dioniso cambiandone il nome prima in Libero e poi in Bacco. Le feste orgiastiche al dio, i baccanali, furono abolite nel 186 a.C., ma furono sostituite con i Liberalia, feste vini-viticole del 17 marzo, e con i Vinalia il 19 agosto.

Il valore liturgico del vino della messa “bevete, questo è il mio sangue” ricorda il sangue del diaspargmos, il dilaniamento di Dioniso ad opera delle baccanti. I pagani accusavano i primi cristiani di mangiare il loro Dio e Gesù ha ampiamente utilizzato il paragone della vigna e del vino nel suo messaggio salvifico.

Con la caduta dell’impero romano la viticoltura entrò in crisi; infatti, fu necessario recintare i vigneti per evitare distruzioni da incursioni barbariche o dagli animali. In questo brutto periodo, però, i Carolingi incentivarono la coltura della vite come anche i conventi nei loro estesi poderi in quanto la regola benedettina ne consentiva l’uso. Da qui il vino era apprezzato dai clerici vagantes, dagli studenti delle poche università che lo decantavano nei loro versi goliardici deprecando l’uso dell’acqua. Anche Dante nel XXV canto del Purgatorio scrive che il vino è il calore del sole che si fa uva, unito all’umore della terra che cala alla vite. Come le due essenze, calore e umore, non si possono più distinguere nel vino, così nell’uomo non si distinguono l’anima sensitiva da quella spirituale.

I documenti napoletani sui vigneti dal 1268

Dalle notizie storiche si evince che la presenza a Napoli dei vitigni risale al 1268 con gli Angioini e con Pietro Causamala. Nel 1279 il re Carlo I d’Angiò si riforniva a Napoli del vino per la casa reale.

Dalle notizie storiche si evince che la presenza a Napoli dei vitigni risale al 1268 con gli Angioini e con Pietro Causamala. Nel 1279 il re Carlo I d’Angiò si riforniva a Napoli del vino per la casa reale.

Da una specie di guida ai vini di Papa Paolo III ( 1534-1559), redatta da Sante Lancerio si apprende che il Pontefice non disdegnava il buon vino. In 25 anni Lancerio ebbe modo di fare da cavia e di apprezzare numerosi vini che rallegravano la tavola del Pontefice.

I vini del Papa Farnese, che visse fino all’età di 82 anni sono giunti a noi grazie al suo bottigliere Sante Lancerio. Costui seguiva il Papa in tutti i suoi viaggi selezionando i vini da servire in tavola dopo averne accertata la qualità; inoltre si preoccupava di controllare tutte le bottiglie che i nobili e potenti donavano al Pontefice. I giudizi di Sante Lancerio sono netti ponendo agli estremi della personale scala di valutazione i vini per signori e quelli per famigli. Tra questi risultano il greco di Somma e il Lagrima. Il greco di Somma è fatto con l’uva aminea gemella o, come ritengono i contadini sommesi, con l’uva cacazzella o cacazzara che è simile al greco di Tufo.

Il vino nominato lagrima, attestato a Somma nel 1586, poi diviene Lacrima Christi. Il termine nascerebbe dal metodo di produzione che consiste nel far lacrimare i cappucci per ottenere il lambiccato.

Il vino nella farmacopea antica e popolare

L’etimologia ancora una volta apre uno spiraglio di maggiore comprensione degli effetti opposti del vino. Vinum e venenum, infatti, sembra che nascano dalla stessa base. E il vino può diventare veleno come dimostrano i miti di Dioniso che è venerato sotto il nome di Lieo, il consolatore, ma anche di Zagreo, il lacerato.

Dioniso ha anche un che di effeminato, così il suo discepolo Sileno; è tondiccio e molle, come se alludesse all’effetto antierotico di una grande ubriacatura.

Anche se gli scienziati proclamano l’estraneità del vino dalla sfera sessuale, le credenze popolari diffuse in zona proclamano sicura l’eccitazione sessuale derivante dal vino che ha anche l’effetto di inibire i freni della razionalità. E se da un lato esso scioglie la lingua, dall’altro lega il corpo. Un detto paesano dice: “ ‘o primo bicchiere ti fa sentì nu lione, l’ultimo nu cuglione”. Quindi, se il primo bicchiere ci rende sfrontati, quelli successivi traballanti e chiacchieroni.

Pascoli afferma che il terzo bicchiere di vino provoca sonno, ma la scienza non riconosce ad esso nessun effetto diretto sulla potentia coeundi.

È riconosciuto alla bevanda l’effetto di far superare il pudore, la timidezza nei primi approcci sentimentali come scrive Apuleio ne L’Asino d’oro.

Ha un effetto consolatore, come dice Saffo, nei momenti di malinconia esistenziale. Ovidio, invece, intrigante, ricorda le caratteristiche seduttive del vino: bere dalla stessa coppa dell’amata, scrivere una parola d’amore col vino sulla tovaglia, intingere il dito nello spumante e bagnare l’orecchio dell’amata per augurarle buona fortuna.

Aiuta la creatività, come riconoscono Beaudelaire e Paul Klee, ma non la saggezza.

È interessante ricordare che l’uso del vino da parte delle donne era mal visto dagli uomini fino a qualche ventennio fa e che la prima proibizione risale addirittura a Romolo. Per fortuna, poi, i tempi sono cambiati.

Nella cultura popolare campana ci sono molte credenze rispetto alla magia della vite e del vino. Con la goccia che stilla dal tralcio tagliato, per esempio, si curava la congiuntivite come fosse stato un collirio. Il tralcio secco, messo al fuoco, se fischiava mentre si bruciava, segnalava pensieri malevoli nei confronti di qualcuno. La torta d’uva, messa di traverso nella strada a mezzogiorno della vigilia di san Giovanni, poteva rivelare il futuro matrimoniale delle giovani interroganti nascoste a seconda di chi ci passava sopra.

Il vino o i prodotti derivati sono stati usati come rimedi per diverse affezioni. Un bicchiere di vino nel quale è stato spento un tizzone ardente, messo al sereno per tutta la notte e bevuto al mattino, fa buon sangue.

Fondamentale è il ruolo oggi rivestito a livello economico e culturale nel nostro paese dall’enologia: il vino rappresenta certamente un emblema dell’ottimo made in Italy all’estero, soprattutto in quanto felice sintesi di tradizioni passate che hanno saputo sopravvivere e integrarsi con i tempi moderni. Sembrerebbe essere proprio questo che rende i vini campani fra i più apprezzati in Italia e nel mondo e in fondo per utilizzare le parole del celebre commediografo francese Molière “Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico.”

- Torna al sommario degli Eventi -